学校ブログ

かす汁(地産地消週間最終日)

粕汁は、大根やにんじん、ごぼうなどを酒粕で煮込んでつくる郷土料理です。

酒粕には身体を温める働きがあり、寒い冬にぴったりです。

地産地消のメリットは、

・新鮮で安心安全の食材が手に入ること

・特産品や伝統的な食文化を支援できること

・運ぶ距離が短く環境にも優しいこと

などたくさんあります。

生演奏で鑑賞の授業を!

3年生の音楽、旋律の学習があります。

鑑賞の授業では、CD音源を聴いて学ぶことも多いのですが、今日は違いました。

3年生の先生たちの得意の楽器を持ち寄り、生演奏を聴いて学んでいました。

ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラが登場。

それぞれの楽器の作りや音色も聴け、自分たちも弾いてみたいとワクワクしていました。

先生方もドキドキしながら、今日の授業を迎えました。

大人も子どももワクワク、ドキドキする授業は素敵です。

就学前施設の子どもたちも作品展の鑑賞へ!

昨日は、潮見幼稚園、今日は、緑保育所としおさいこども園の子どもたちが作品展の鑑賞に来ました。

会場に入った瞬間「すごい!」「いっぱい絵があって楽しそう」と声に出していました。

小学生の描いた絵や立体作品を憧れの目で見ていたように感じました。

緑保育所は、鑑賞の前に図書室で過ごしました。

司書の先生のお話もよく聞け、図書室の決まりを守りながら、少しの時間だけ本を読みました。

選挙ポスター

児童会役員選挙の受付があり、立候補者が出そろいました。

・会長6人

・副会長9人

・書記(5年)6人

・書記(4年)6人

合計27人もの

人が集まってくれました。

誰がどのような公約を掲げるのか、楽しみです。

もち麦・はたはた・岩津ネギ・姫路おでん(地産地消週間3日目)

ご飯に入っているもち麦は、兵庫県福崎町の特産品で、もっちりとしているのが特徴です。

もち麦を粉にして作られるもち麦麺も給食に登場しています。

姫路おでんは、しょうが醤油で食べるおでんです。

黒豆ごはん

黒豆は、丹波篠山地方の特産品です。

10月には枝豆として食べられており、枝豆として収穫せずに11月下旬まで育てると黒大豆になります。

作品展の鑑賞

作品展が始まりました。

1・6年ペア、3・5年ペアが鑑賞しました。

お互い自分の作品を説明する場面や他の学年の作品を見ながら、感想を言い合っている場面があり、それぞれの感じ方を共有できたことでしょう。

友だちの作品からいいなと思うところを次の作品づくりに活かしてほしいです。

ばち汁(地産地消週間1日目)

今日から、地産地消(その地域で生産したものをその地域で消費する)週間です。

播州地方では、そうめんづくりが盛んに行われており、そうめんの切り落としたばちの部分を使ったばち汁が食べられています。

芦屋市防災総合訓練

潮見小学校も会場となり、防災倉庫前で貯水槽や発電機の扱い方、倉庫の中を見学しました。

地域の防災士さんの協力のもと、いろいろなことを学べました。

昔のくらし

3年生の社会では、昔のくらしを学ぶ時間があります。

潮見小学校に残っている昔の道具が教室の前に並びます。

子どもたちにとっては、どれも珍しいものばかりです。

どう使うのかな、調べて、まとめていきます。

物語ゲーム(他学年交流ウィーク3日目)

他学年交流も最終日。

今日は、1年生から6年生まで順番に1人ずつ言葉を書いていき1つの物語を作成するというゲームです。

説明動画の後、自然と「誰から書く?」「順番はじゃんけんで決めよう!」などと、自然と会話が生まれるようになりました。

この3日間で、縦割り班のメンバーとさらに仲良くなったような感じがします。

租税教室

芦屋税務署の方に来ていただき、6年生が租税教室を行いました。

なぜ、税金があるのか、どんな税金があるのか、何に使われているのかなど、途中話し合いもしながら学んでいきました。

「今ある制度は、完璧ではない」ので、法律をつくる立場の人にどのような人を選ぶのかは、みんなの1票が大切だということを言われておりました。

たくさん意見が出て、楽しかったと税理士さんの方も言って帰られました。

ブロックゲーム(他学年交流ウィーク2日目)

積んであるブロックの数を数える、高さや奥行きを考えてブロックを数えるというゲームです。

1枚の問題の書かれた紙を高学年と低学年を体を寄せ合って考えています。

他学年で一緒に考える姿、高学年の説明を真剣に聞く低学年、普段の教室では見られない関係性が生まれます。

PTAの方々とのお話

第3回PTA運営委員会のあと、残れる方だけではありましたが、ざっくばらんな会を行いました。

「どうすれば魅力あるPTA活動になるのか」という答えのないような課題でしたが、自分の考えを出し合い、いろいろな大切なキーワードが出てきました。

これらの言葉を繋ぎ合わせ、潮見小学校のPTAが目指す姿が言葉として表現できそうです。

なんとなくの文章はできましたが、まだまだ言葉を紡ぎ合わないといけないということで、次回以降の課題となりました。

まずは、子どもにかかわる大人が、ワクワクした気持ちで活動していきたいです。

マーカーゲーム(他学年交流ウィーク1日目)

児童会役員の公約である「他学年交流ウィーク」です。

プリントにかいてある図形の中に決められた数の色鉛筆を使って、同じ色が隣り合わないように塗るゲームです。

動画でのゲーム説明後、他学年と活動していました。

「もう終わりなん」と短い時間での活動となりましたが、あと2日の交流も楽しんでほしいと思います。

作品展の会場準備

1月28日(火)〜30日(木)に開催される作品展の会場準備を4・5年生で行いました。

1・2時間目に4年生がシートを敷きます。

段取りをよく聞き、丁寧に敷くことができました。

3・4時間目は、5年生が展示台等を運びます。

いろいろな部屋から必要なものを取ってきます。

中には工夫しないと体育館の入り口を通らない大きなものもありましたが、協力し合い、予定よりも早く終えることができました。

これから、子どもたちの作品が並びます。

来週を楽しみにしていてください。

追悼集会

5時間目に追悼集会をしました。

黙祷のあと、元潮見小学校の教員である山手小学校の山下大樹教頭に「震災当時の芦屋の様子〜命の大切さ〜」ということでお話いただきました。

潮見小学校区の当時の写真も多く、今の風景との違いに驚いていました。

・地震の前に備える

・地震の時に命を守る

・地震の後に生活する

自分にできる準備をし、自分の命を大切にすることを教えていただきました。

追悼献立

被災した人々はボランティアによる炊き出しの「おむすび」に励まされました。

震災のことを忘れずに、助け合う気持ちを忘れずにという思いを込めて「おむすび」にしました。

液状化現象の実験から

6年生の理科「大地のつくり」の学習で、液状化現象の実験を行いました。

水の上に砂を被せ、磁石を建物、割り箸をマンホールに見立てて容器を揺らします。

すると軽いものは浮き上がり、重いものは沈んでいきました。

この結果から、液状化現象が起こらない街にするには、どうすればよいのかを考えていきました。

みんなのなるほど!と思えるアイデアに驚きました。

みんなが考えたことが近い将来実現できるかもしれませんね。

阪神・淡路大震災から30年

今日、阪神・淡路大震災から30年目を迎えました。

どの学級でも、それぞれの先生から、このことについてのお話があります。

また、5時間目は追悼集会をします。

職員室前にも、本校職員のこと、当時のPTAだよりを掲示しており、子どもたちにその時の様子を感じてもらっています。

体験給食

潮見幼稚園、緑保育所、しおさいこども園の年長さんが潮見小学校の給食を食べに来ました。

多くの子は、今日の給食を楽しみにしていたようです。

栄養教諭のいただきますの声をスタートに「おいしい」と言いながら、よく食べていました。

片付けも上手にできました。

4月からの小学校での給食も楽しみになってくれると嬉しいです。

読み聞かせ

今年も「たまてばこ」さんによる読み聞かせが始まりました。

今日は、高学年です。

それぞれの教室で読み聞かせをしていただきました。

ありがとうございます。

書き初め&凧揚げ

4年生が書き初めをしました。

寒い中、琴の音楽を聴きながら、集中して取り組んでいました。

運動場では、1年生が凧揚げをしていました。

なかなか上がらない凧、一生懸命走っていました。

海の中の世界

作品展に向けて、縦割り活動班で全校作品を作りました。

1人ひとりが海の中の生き物を描いていきます。

6年生が各グループをまとめ、作業が進みました。

色塗りは、低学年が高学年の技法を参考にする姿もあり、縦割りでの活動の良さが見えました。

19班分繋げると、どのような作品になるのか、楽しみです。

児童会役員選挙スタート

来年度の児童会役員を決める選挙がスタートしました。

公示日ということで、選挙までの流れ、現在活動している四役からの活動してきた感想などの発表がありました。

4・5年生の真剣に聞き入る姿に、みんなのやる気が感じられました。

よりよい潮見小学校を自分たちの手でつくることのできる大きなチャンスです。

迷っている人は、ぜひチェレンジしてほしいです。

寒い朝

とっても寒い朝。

霜柱を大事に持ちながら、登校している子どもがいました。

鯉門のそばの池の水が凍っています。

早速、観察しに来ているクラスも!

「めちゃくちゃ寒い日は、水が凍るのだ!」という実体験が、これからの教科の学びにつながるはずです。

不審者対応訓練

不審者対応の校内体制を整備するため、芦屋警察署の協力のもと訓練を行いました。

警察の方に不審者役になり、教職員はさすまたを持って対応する者、教室で児童役の安全を確保する者など、いろいろな視点で対応を確認しました。

訓練後は、警察の方と協議し、まずは子どもたちの安全を確保すること、さらに教職員も警察が到着するまでの防御の仕方を学びました。

起こってはならないことですが、万が一のためにいろいろと想定しなければならないことが多くありました。

今後も、継続して訓練を実施していきたいです。

書き初め2日目

今日は、3・5年生が体育館で書き初めをしました。

昨日、実施した6年生は教室に掲示しています。

潮見幼稚園との交流をもっと深めていけるように

2学期に引き続き、3学期もしおみタイムを実施しています。

小学校にはない遊び道具があったり、ボールが大きかったりとそれぞれ興味のあるもので遊んでいます。

1・2年生の子どもたちの交流はもちろん、3学期に考えている授業に使えるものが幼稚園にないか教師同士も行き来しています。

隣接しているからこそできる交流をさらに進めていきたいです。

書き初め

体育館で、6年生が書き初めをしました。

これから3〜5年生もしていきます。

1・2年生は、各教室で書いています。

日本には、年が変わって初めに何かを行う時に上達などの願いを込めて「⚪︎⚪︎初」「初⚪︎⚪︎」というものがあります。

字が上手くなりますようにという願いを込めながら書いたことでしょう。

3学期の始業式

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

久々の対面での式になりました。

オンラインとは違いみなさんの顔を見ながら話せることにワクワクしました。

静かに話を聴けており、落ち着いたスタートになったと感じました。

3学期になり、いろいろな目標を立てると思います。

・具体的なことを目標にする

・数字を入れてみる

スポーツ選手の小学校時代の卒業文集を見ると、このようなことが共通していました。

みんなが成長できる3学期にしていきたいですね

3学期の初日、友だちとかかわりながら、過ごしていました。

2学期の終業式

3つの学期の中で一番長い2学期。

たくさんの行事があり、普段の授業とは違った学びがあったことでしょう。

担任の先生からあゆみが渡されました。

教科の学習で取り組んだことが評価されていますが、皆さんが頑張ってきたことはそこに書かれていることだけではありません。

・日々の授業の中で協力したこと

・最初はできなくても、最後までやり切ったこと

・当番や係活動で、自分の役割を最後まで責任を持って取り組んだこと

など、記録には残っていない、頑張りがみんなの中にあるはずです。

そういう頑張りも振り返り、お家の人たちとお話してほしいです。

どれがお得かな

「140gで400円の3割引き高級ポテトチップス」

「180gで360円のbigポテトチップス」

「1袋28gが5個入っていて280円の小袋のポテトチップス」

どのポテトチップスがお得かな?と5年生が考えていました。

買い物に行くと、このような場面に出会い、迷うことが多々あります。

グループで考え、みんなで共有します。

さて、どのポテトチップスがお得なのでしょうか。

セレクト給食

今日は、6年生のみ「セレクト給食」がありました。

事前にいくつかのおかずの中から自分の好きなものを選び、自分だけのメニューを味わうものです。もちろん彩りやカロリー計算もしながら。

綺麗に盛られたおかずに、子どもたちも大喜びです。

おかわりジャンケンが盛り上がったり、その場でカットされたメロンのおかわりもあったり、いつもと違う給食に、調理師さんへのお礼の言葉にも気持ちがこもっていました。

伝承遊び「天大中小」

3年生が伝承遊び「天大中小」の遊びをしていました。

懐かしい遊びですが、このような遊びがこれからの体育の授業で役立ちそうです。

なかなか跳ねないボールに苦労していましたが・・。

緑保育所も一緒のしおみタイム

今日は、緑保育所も参加しての「しおみタイム」になりました。

少しずつ幼稚園の子たちとも関係が出てきた中、今日は、さらににぎやかな潮見幼稚園の園庭となりました。

ものの温まり方

4年生の理科では「ものの温まり方」の学習をしています。

今日は、「ビーカーの水の温まり方」の実験に向けた予想の交流をしていました。

・「金属の温まり方」「試験管での水の温まり方」など、今までの実験を根拠に予想

・家での料理した時のことを根拠に予想

など、今までの知識や生活の場面を思い出した予想に次の実験が楽しみになります。

交流が終わった後、自分の予想を変えてもよいということで、さらに考えることができました。

ハッピースマイルをマスターしよう

素敵な3年生になるために、「ハッピースマイルをマスターしよう」という授業を実施しました。

まずは、「気持ちのよい挨拶とは」を教えてもらいました。

お・・大きな声で

か・・体を起こして

め・・相手の目を見て

その後、ゲームを通して気持ちのよい挨拶を体験しました。

挨拶以外にもあと9つマスターすべきことがあるようです。

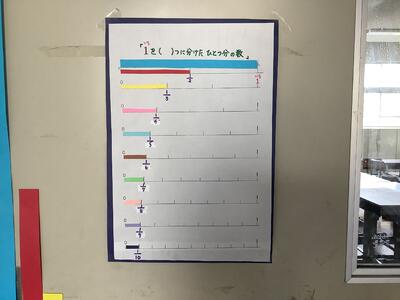

「数字の意味」を考える

分数は、3年生から学び始めます。

「3分の1」と「4分の1」どちらが大きいかな?と直感的に答えられるでしょうか。

数字だけではなく、「数字の意味」を考えながら学べるといいですね。

算数教室には、そのような掲示がありますよ。

台上前転ができるように

3年生でも「跳び箱運動」に取り組んでいます。

開脚跳びと台上前転が課題です。

台上前転は、跳び箱の上で前転をすることが怖く、なかなか難しい技です。

しかし、跳び箱を使う前にいろいろな動きを経験することで、跳び箱の上でも前転ができるようになります。

グループによっては、怖いという友だちに寄り添い、応援している姿がありました。

その応援に背中を押され、何度もチャレンジします。

友だちがそばにいるからこそ、やってみようと思える関係性を大切にしたいです。

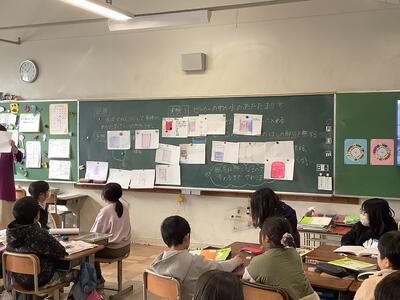

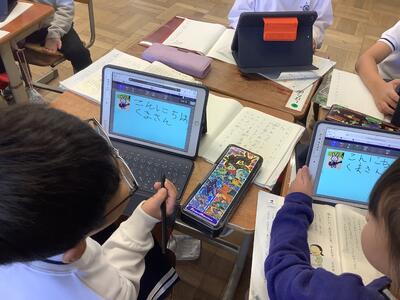

タブレットを効果的に活用し、深い学びへ

1年生が授業支援ソフトを使って、グループで1つのお話を創作しています。

3年生の分数では、数直線で確認しています。

線を引きながら確認しては、消して、また線を引きながら確認して・・、を繰り返します。

日本語指導では、自分の作ったクイズをタブレットで作成していました。

タブレットで作成することで、次は自分のクラスで、みんなに出題できます。

タブレットの良さを活かし、効果的な活用をすることで、より深く学んで欲しいです。

跳び箱遊び

低学年の体育では、「⚪︎⚪︎遊び」という内容になっています。

たくさんの遊びの中で、いろいろな動きを体験していきます。

その動きが、中学年以降の「⚪︎⚪︎運動」につながります。

2年生は、跳び箱運動につながる遊びをしていました。

体育に限らず、小さいうちにこのような基礎感覚をたっぷりと経験させておくことが大切になってきます。

すがたをかえる大豆

3年生の国語「すがたをかえる大豆」という学習があります。

今日は、実際に調理をし、姿を変えた大豆をいただきました。

このような体験的な学びを通して、知識として定着していくのでしょうね。

潮見幼稚園児の音楽を聴きに行きました

2年生が、潮見幼稚園の園児が音楽会で披露した演奏を聴きに行きました。

しおみタイムで交流はしていますが、幼稚園で頑張っていることを気軽に見に行けるのは潮見小学校の良さでもあります。

お互い学んだことを校種を超えて、見合うことが日常になればいいなと思います。

全校授業研究会後の教師の学び

2年2組で授業研究を行いました。

国語「お話のさくしゃになろう」の単元で、ペープサートを使い、作ったお話をさらに深めていくという内容でした。

放課後、教師が集まり、この授業から学んだことを交流していきます。

潮見幼稚園の先生、教育委員会の指導主事も参加いただき、様々な視点で協議できました。

講師の方からは、

・2年生では、2人ペアが基本

・1人にさせない、1人ぼっちをつくらない

・児童中心の学びを

・教師は話しすぎず、早くペアに課題を渡す

・子どもの声を聴く、つぶやきを拾う

・教師が主役ではなく、子どもが主役

・そのために学びの姿がいつも見られるようコの字の机配置を

など、たくさんの学びがあった授業研究でした。

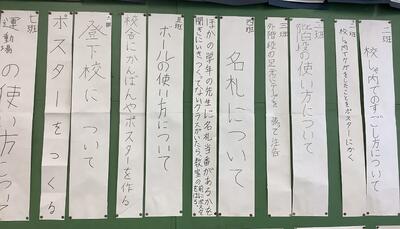

よりよい学校生活のために

5年生の国語の教材「よりよい学校生活のために」という学習教材を活用し、自分たちの学校生活をよりよくしていこうと、「名札をつけること「校舎内での過ごし方」「階段の使い方」など身近なことを題材として話し合いをしました。

教科の内容と普段の生活をつなげた学びになっています。

スポーツ交流会

浜風小学校で、潮見中学校区のスポーツ交流会がありました。

5年生が、フラッグフットボールに繋がるゲームで交流をします。

フラッグ取りやボール運び、ランニングキャッチなど、さまざまなゲームをしました。

フラッグフットボール協会の大学生の方々が盛り上げてくださり、浜風小学校の5年生との交流は充実したものになりました。

たまてばこさんによるイベント

たまてばこさんが図書室でイベントを開催してくれました。

絵本の内容を大きな紙に描いたものを見せてくれました。

後から話を聞くと、中学生が作ったものだとか・・。

多くの人が楽しんでいました。

児童会の公約「転がしドッジ」

児童会の公約である「転がしドッジ」が昨日から明日までの3日間開催されています。

今年度から始まった縦割り班での対戦です。

1〜6年までが1つのコートに入り、ボールを避けていきます。

とても楽しそうな時間になっています。

元世界チャンピオンによる縄跳び教室

縄跳びの元世界チャンピオンをお迎えして縄跳び教室がありました。

この教室は、PTAさんの協力があり、実施できています。ありがとうございました。

同じ前跳びでも、リズムが違ったり、着地をグーパーにすることにより、頭で理解したことを身体で表現する難しさがありました。

講師の方からも、続けて取り組めば、頭の回転も早くなるから、いろいろな運動に活かせることを教えていただきました。

明日も2つの学年で教えてもらいます。